消化器科

獣医師のご紹介

上田 博康

Ueda Hiroyasu月1〜2回程、当院にて消化器専門外来を担当

[ 診察可能曜日 ]

日曜午前出勤

[ 所属 ]

日本小動物医療センター 小動物消化器センター所属

[ 経歴 ]

2012年

北里大学獣医学部卒業

2012年〜2016年

大阪府 中央動物医療センター 勤務

2016年〜

日本小動物医療センター 消化器科 勤務

2022年〜

日本小動物 消化器センター 副科長

治療の特徴

消化器科の専門医

上田先生は日本小動物消化器センターの副科長を務めており、消化器科を専門的に診療されています。一般的な動物病院では診断・治療が困難な症例の治療を多くご経験されています。

動物に負担の少ない内視鏡検査

病気の診断のためには、全身麻酔・手術による生検が必要な場合もありますが、当院ではまずは『動物に負担の少ない検査』を行うように心がけています。内視鏡検査は原則日帰りで行い、動物の性格・病状にもよりますが大腸内視鏡検査は無麻酔で行う場合もあります。まずは獣医師にご相談ください。

2次診療施設とのスムースな連携

当院の設備・人員面で治療が困難と判断された病状の場合は、速やかに日本小動物消化器センターをご紹介することが可能です。万が一の場合もご安心ください。

こんな症状はありませんか?

- ・嘔吐

- ・下痢

- ・軟便

- ・血便

- ・便秘

- ・便の色がおかしい

- ・便の回数が多い

- ・食欲低下

- ・体重減少

- ・腹痛

症例

腸リンパ管拡張症

[ 概要 ]

腸リンパ管拡張症はリンパ菅流が閉塞や破綻を起こし、小腸からのリンパ液の漏出により、低タンパク血症を呈し、胸水や腹水の貯留・浮腫・下痢・体重減少などを引き起こす疾患です。発症のメカニズムはまだ厳密には解明されていませんが、原発性の腸リンパ管拡張症と腸炎・リンパ腫などの病気と併発する二次的な腸リンパ菅拡張症が存在すると考えられています。

[ 治療 ]

腸リンパ管拡張症の治療は食事療法が最も重要な治療方法で、さらに併発している腸炎などの疾患に対しての治療と、合併症の管理を行っていくことが重要です。まず食事療法に関しては脂肪制限食を用いて治療を行います。

低脂肪性療法食をまずは使用しますが、病態の進行とともに更なる脂肪制限が必要になる場合が多く、その場合は手作りの超低脂肪食が必要になります。

手作りの超低脂肪食は食材の制限が多く、またビタミン・ミネラルの不足に陥りやすいため長期的な給餌は困難な場合が多いですが、当院ではこれまでこの病気のわんちゃんと暮らしている多くの飼い主さんと二人三脚で歩んできた経験から、食材選択・栄養学の観点においても様々な選択肢を提供することができると思います。

次に併発疾患の治療に関しては、様々な腸炎を併発していることが多く、また病態の進行とともに腸炎がガン化することもあるため非常に注意が必要です。実際は、併発している腸炎に対してステロイド薬・を使用するケースが多いですが、使用する薬剤・使用量を毎回精査し、なるべく動物に対して副作用が少ない・負担が少ない治療を心がけています。

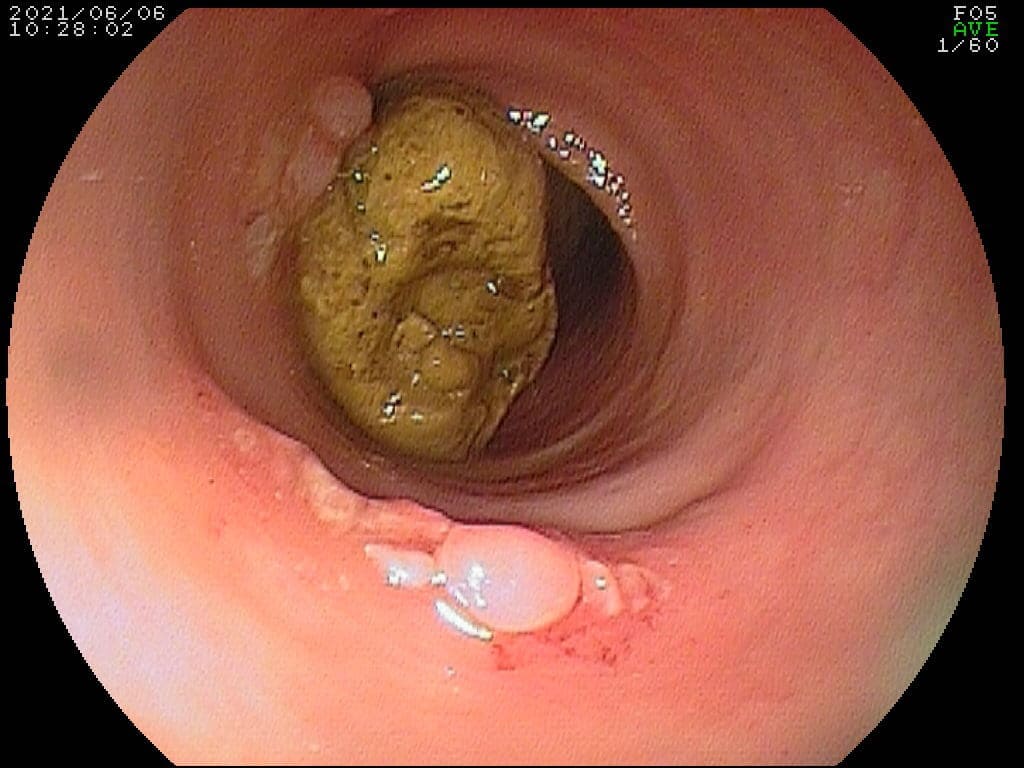

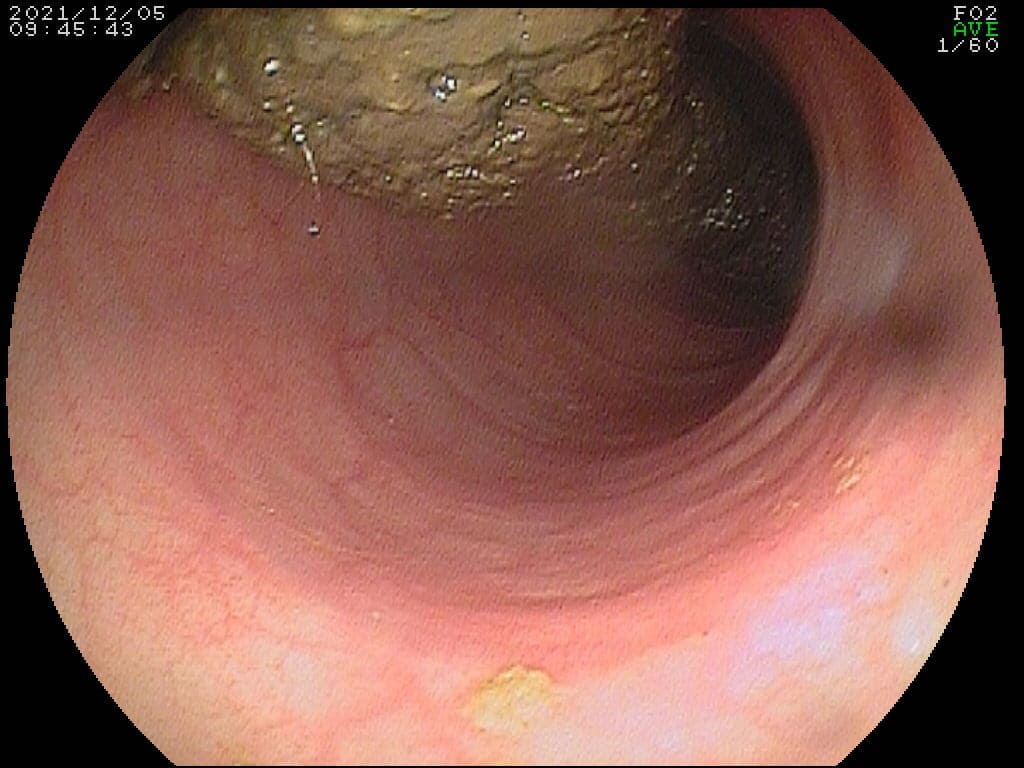

炎症性結直腸ポリープ

治療後

治療後

[ 概要 ]

犬では中高齢期に直腸ポリープが発生することがあり、その大半は腫瘍性病変であることが多いですが、ミニチュア・ダックスフンドでは結腸・直腸において炎症性結直腸ポリープが好発する傾向があり、こちらは腫瘍性病変を併発していない場合、早期発見ができると症状が寛解に至ることも可能です。

[ 治療 ]

病状に応じて外科手術・内科療法を選択していきますが、内科療法では主にステロイド薬・非ステロイド系抗炎症薬・免疫抑制薬を単独もしくは組み合わせて使用します。

犬の慢性腸症(食事反応性腸症)

[ 概要 ]

犬が慢性の消化器症状を程し、対症療法に反応しない原因不明の慢性胃腸炎を『慢性腸症』と呼びます。

慢性腸症は治療の反応性から、

①食事反応性腸症

②抗菌薬反応性腸症

③免疫抑制薬反応性腸症

④治療抵抗性腸症

に分類されます。食事反応性腸症は、食物アレルギー・食物不耐症・腸内細菌の乱れなど様々な原因から発症すると考えられています。

症例の子は健康診断にて軽度の低アルブミン血症が認められ、低アルブミン血症の鑑別疾患の除外のため追加検査を行いましたが、特別な異常所見がありませんでした。

ただ、飼い主さんに排便の状態を確認したところ、たまに軟便をする・オナラが多いとの情報をいただき、消化器症状を呈していることと、フレンチブルドックという犬種(食物アレルギーや消化器疾患が多い)を考慮し、食事反応性腸症を疑いました。

[ 治療 ]

診察日当日から早速、食事療法を実施し、低アレルギー食(アミノペプチドフォーミュラ)の給餌をスタートしてもらいました。

2週間後の再診にてオナラ・軟便がなくなり、血液検査でもアルブミンの値が著しく改善したため、食事反応性腸症と診断しました。

現在は症状は全くなく、食事療法のみで経過観察をおこなっていますが、引き続き病状・病態の変化がないか慎重に経過観察をしています。

獣医師シフト

専門医の出勤日に関しては当院までお問い合わせください。

専門外来

当院では専門医を招いて診療を行なっております。一般診療では難しい症例の診察や手術を行えます。

; ?>)